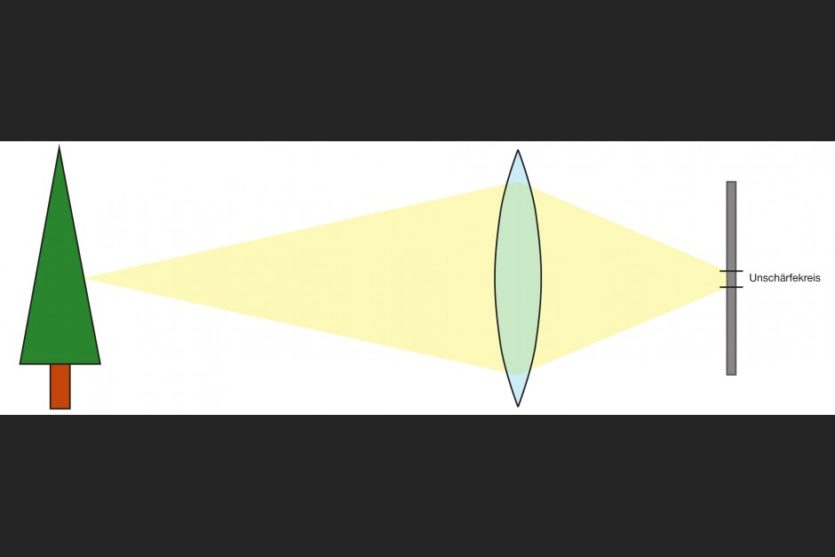

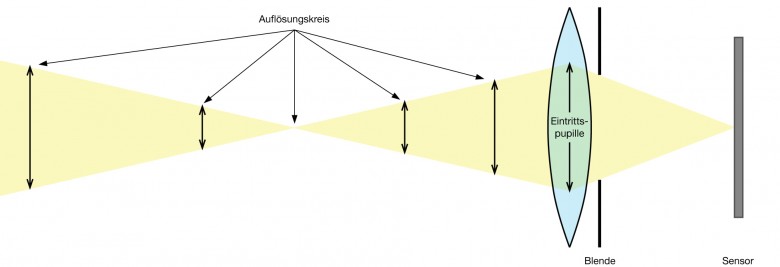

Strahlen aus kürzerer (oben) oder weiterer Entfernung (unten) erzeugen einen Unschärfekreis – ein Abbild der Blende.

Illustration: © Michael J. HußmannDie Missverständnisse beginnen oft schon beim Begriff: Ja, es heißt „Schärfentiefe“, denn es geht um die Tiefenausdehnung der Schärfenzone – und nicht nur um die Schärfe in der Tiefe, wie es der Begriff „Tiefenschärfe“ nahelegt. Der Streit um Worte ist zwar nicht so wichtig, sofern jeder weiß, was gemeint ist, aber das ist nicht immer der Fall.

Unschärfekreise haben die Form der Blende. In diesem Fall der des Leica DG 2,8-4/12-60 mm O.I.S. bei 60 mm und f/4 an einer Panasonic Lumix G91.

© Andreas JordanViele gehen davon aus, die Schärfentiefe sei eine objektiv berechenbare Größe, die unter allen Umständen feststünde und sich beispielsweise nicht ändert, wenn Kameras mit unterschiedlich großen Sensoren verglichen werden. Schärfentiefenskalen wurden früher in den Objektivtubus graviert, was den Eindruck bestärkt, dass sich aus Brennweite, Blende und fokussierter Entfernung exakt berechnen ließe, wie groß die Schärfenzone ist.

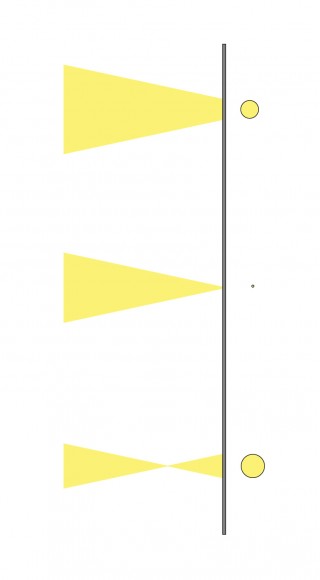

Genau genommen ist die Schärfentiefe eine Fiktion, denn mit maximaler Schärfe bildet ein Objektiv nur Motive in der Entfernung ab, auf die fokussiert wird. Ein Punkt in dieser Distanz wird theoretisch als Punkt abgebildet, aufgrund nie völlig vermeidbarer Abbildungsfehler und der Beugung an der Blende aber als Fleck. In jeder anderen Entfernung bildet das Objektiv weniger scharf ab – ein Punkt wird zu einem Unschärfekreis aufgefächert, der die Form der Blende hat. Von einer ausgedehnten Schärfenzone kann man nur sprechen, weil unsere Ansprüche an die Bildschärfe nicht absolut sind. Ein geringes Maß an Unschärfe ist in der Praxis nicht von einem maximal scharfen Bild zu unterscheiden. Der maximale Unschärfekreisdurchmesser, bei dem uns eine Abbildung noch hinreichend scharf erscheint, bildet die Grundlage jeder Schärfentiefenberechnung. Die Formeln sind mathematisch exakt, aber wie groß der Unschärfekreis werden darf, liegt im Auge des Betrachters.

Bei manuellen Objektiven wie dem Leica Noctilux-M 50 mm ist eine Schärfentiefenskala eingraviert. Ob diese maßgeblich ist, hängt vom Sensorformat und den eigenen Schärfeanforderungen ab.

© LeicaNachdem in den letzten Jahren immer höher auflösende Kameras auf den Markt kamen, ist eine Schärfe wünschenswert, die der hohen Sensorauflösung gerecht wird. Sensoren mit Farbfiltern im Bayer-Muster haben eine effektive Auflösung, die etwa der Hälfte der Pixelzahl des Sensors entspricht. Es werden also noch Details aufgelöst, die etwa 140% der Pixelbreite (und -höhe) messen. Die Vollformatkamera Sony Alpha 7R IV mit 61 Megapixeln und einem Pixelraster von 3,75 µm löst folglich etwa 5,25 µm auf; das ist daher die Grenze für den Unschärfekreis, wenn eine pixelscharfe Abbildung garantiert werden soll. Geben Sie aber diesen Wert in einen Schärfentiefenrechner ein, so stellt sich heraus, dass Sie oft extrem weit abblenden müssten, um die gewünschte Schärfentiefe zu erreichen.

Wollen Sie beispielsweise mit einem auf 2 m fokussierten 50-mm-Objektiv eine Schärfentiefe von rund 50 cm erreichen, müssten Sie auf f/32 abblenden. Dabei entstünde dann ein Beugungsscheibchen in der vierfachen Größe des akzeptablen Unschärfekreises, womit der erhoffte Schärfengewinn zunichte gemacht würde. Zudem würde auch der Hintergrund aufgrund der kleinen Blende schärfer abgebildet und erschiene unruhiger; das Motiv würde nicht länger vor einem unscharfen Hintergrund freigestellt. Es gibt Aufgaben, etwa in der Produktfotografie, in denen eine pixelscharfe Abbildung unabdingbar ist. In solchen Fällen muss der Fotograf tatsächlich so weit wie praktisch sinnvoll abblenden und gegebenenfalls mit Focus-Stacking für eine noch größere Schärfentiefe sorgen. Für die meisten fotografischen Aufgaben hat es sich aber schon lange als sinnvoller herausgestellt, von einer typischen Betrachtungssituation auszugehen und nur so viel Schärfe zu verlangen, wie sie der Betrachter noch wahrnehmen kann.

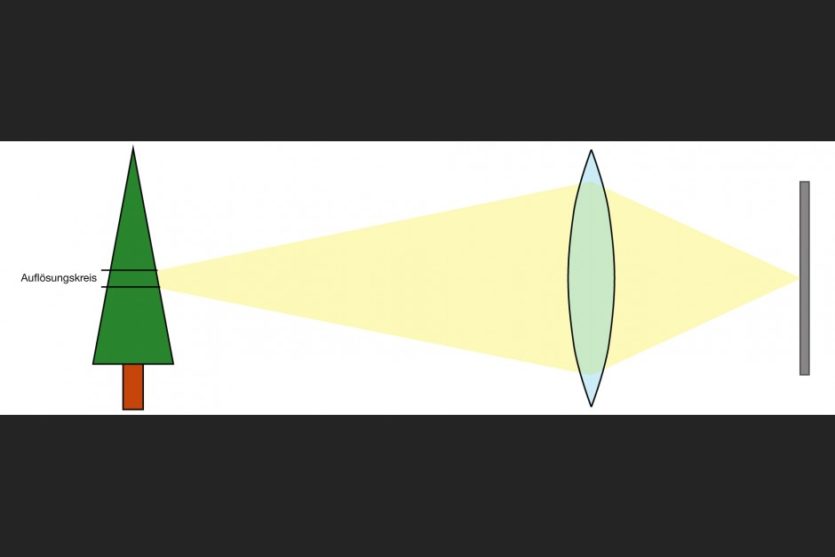

Lichtstrahlen von einem Punkt in der fokussierten Entfernung vereinigen sich auf dem Sensor erneut zu einem Punkt (Mitte)

Illustration: © Michael J. HußmannWer vor einem Bild steht, wählt unwillkürlich eine Distanz, aus der es sich einerseits noch im Ganzen überblicken lässt, man andererseits aber nah genug ist, um wichtige Details erkennen zu können.

Je größer ein Bild ist, desto größer ist auch der Abstand, aus dem wir es betrachten, und eine bewährte Faustregel besagt, dass der normale Betrachtungsabstand der Bilddiagonalen entspricht. Nun können wir den akzeptablen Unschärfekreisdurchmesser als Bruchteil der Sensordiagonalen festlegen, denn da wir den Betrachtungsabstand an die Bildgröße anpassen, wird uns ein so definierter Unschärfekreis immer gleich groß erscheinen, egal welche Abmessungen ein Print einer Aufnahme hat. Eine solche Definition hinge allein vom Auflösungsvermögen unserer Augen ab, aber in der Praxis spielen noch andere Faktoren hinein.

In der Frühzeit der Fotografie galt 1/1000 der Bilddiagonale als hinreichend scharf, aber mit der stetigen Verbesserung der immer feinkörnigeren Filmemulsionen erschien es ratsam, nur noch einen Unschärfekreis von 1/1500 der Diagonalen zu akzeptieren. Beim Kleinbild entspricht das etwa 30 µm, und das ist der Wert, auf dessen Basis die Schärfentiefenskalen älterer manueller Objektive berechnet wurden. In der Digitalfotografie wurde diese Anforderung bald nicht mehr als ausreichend angesehen. Selbst wenn Sie sich ein Foto am Ende aus einem normalen Betrachtungsabstand anschauen, sieht es der Fotograf zunächst auf dem Bildschirm und während der Sichtung und Bearbeitung der Aufnahmen zoomt man oft in eine 100-%-Ansicht, in der jedes Pixel sichtbar wird und leichte Unschärfen ins Auge fallen.

Unter diesen veränderten Rehmenbedingungen müssen wir den Unschärfekreis auf 1/2100 oder gar 1/3000 der Bilddiagonalen verkleinern (was einer Abblendung um einer beziehungsweise zwei Blendenstufen entspricht), bevor wir mit der Schärfe in der berechneten Schärfenzone zufrieden sind.

Strahlen aus kürzerer (oben) oder weiterer Entfernung (unten) erzeugen einen Unschärfekreis – ein Abbild der Blende.

Illustration: © Michael J. HußmannSchärfentiefe und Sensorgröße

Nun können wir uns mit der Frage beschäftigen, welchen Einfluss die Sensorgröße auf die Schärfentiefe hat. Die Erfahrung besagt, dass Kameras mit kleineren Sensoren bei gleicher Blende mit einer größeren Schärfentiefe abbilden, als es Modelle mit größeren Sensoren tun. Aber warum ist das so?

Nehmen wir an, wir adaptieren ein für Kleinbild gerechnetes 50-mm-Objektiv an eine Kamera mit APS-C-Sensor. Der kleinere Sensor fängt dann natürlich das gleiche Bild auf wie eine Kleinbildkamera; nur der Ausschnitt ist kleiner. Die Unschärfekreise, die das Objektiv erzeugt, haben unabhängig vom Sensorformat denselben Durchmesser, aber im Verhältnis zur kleineren Bilddiagonale sind sie größer – und zwar um den Faktor 1,5, dem Umrechnungsfaktor der meisten APS-C-Kameras (bei Canon-Kameras 1,6).

Auch wenn wir mit demselben Objektiv aufgenommene Kleinbild- und APS-C-Bilder vergleichen, ist die Unschärfe in der Aufnahme mit dem kleineren Sensor größer und die Schärfentiefe geringer – und nicht größer, wie man vielleicht erwartet hätte. Auf eine eingravierte Schärfentiefenskala ist daher kein Verlass mehr; der Fotograf muss zur Anpassung an das kleinere Sensorformat eine Stufe weiter abblenden – und besser noch eine weitere, um den gestiegenen Schärfeanforderungen Rechnung zu tragen (bei Micro Four Thirds sind es dann insgesamt drei Blendenstufen).

Im Nahbereich erstreckt sich die Schärfentiefe zu gleichen Teilen nach vorne und hinten. Je größer die Entfernung ist, desto stärker überwiegt die Schärfentiefe hinter der fokussierten Distanz.

Illustration: © Michael J. Hußmann

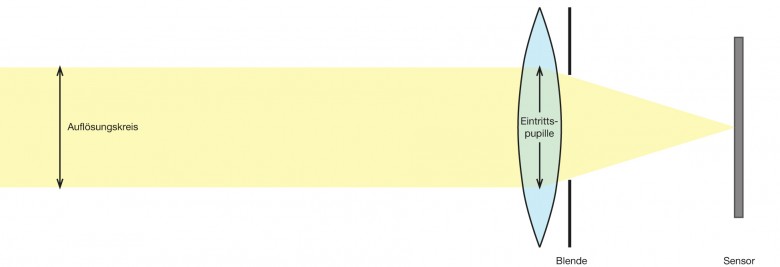

Ein auf unendlich fokussiertes Objektiv löst in jeder Entfernung gleich große Details auf, nämlich solche in Größe der Eintrittspupille.

Illustration: © Michael J. HußmannDa der APS-C-Sensor einen kleineren Bildausschnitt zeigt, ist ein solcher Vergleich aber nicht sinnvoll. Um denselben Ausschnitt abzubilden, müssen wir eine um den Faktor 1,5 kürzere Brennweite verwenden, statt 50 mm also etwa 33 mm. Die kürzere Brennweite verkleinert stärker, was auch für die Unschärfekreise gilt, und zwar wiederum um den gleichen Faktor. Der kleinere Sensor und die kürzere Brennweite gleichen sich in ihrer Wirkung auf die Schärfentiefe aus, und im Ergebnis haben die APS-C- und Kleinbildaufnahmen die gleiche Schärfentiefe – aber auch das entspricht noch nicht unserer Erfahrung.

Bis hierhin haben wir nicht berücksichtigt, dass nicht der Blendenwert für die Schärfentiefe ausschlaggebend ist, sondern die Eintrittspupille – das ist die Brennweite, geteilt durch den Blendenwert. Da wir für APS-C eine um den Faktor 1,5 kürzere Brennweite als für das Kleinbildformat benötigen, ist die Eintrittspupille bei gleichem Blendenwert um diesen Faktor kleiner. Das ist der Grund dafür, dass Kameras mit dem kleineren Sensor kleinere Unschärfekreise produzieren und die Schärfentiefe größer ist. Wohlgemerkt: Es bleibt dabei, dass gegenüber einer auf das Kleinbildformat bezogenen eingravierten Schärfentiefenskala abgeblendet werden muss.

Die Anwendung der Schärfentiefe In der Praxis

Die Anwendung der Schärfentiefe in der Bildgestaltung sollte heutzutage einfacher denn je sein. Während die Abblendtaste einer DSLR zwar die Schärfentiefe anzeigt, dabei aber den Sucher abdunkelt, zeigt der elektronische Sucher einer spiegellosen Kamera auch dann noch ein helles Bild, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt und das Objektiv auf den gewählten Wert abgeblendet wird. Für eine verlässliche Beurteilung der Schärfe reicht das elektronische Sucherbild aber noch nicht aus. Sie können sich nicht allein auf den Augenschein verlassen, sondern müssen weiterhin mitdenken.

Vereinfacht könnten Sie sich die Entfernungsskala in drei Zonen unterteilt denken: In der Mitte liegt die Schärfenzone, in der Motive hinreichend scharf abgebildet werden und davor sowie dahinter erstrecken sich die Unschärfebereiche. Tatsächlich sind die Übergänge zwischen den Zonen jedoch gleitend, und der Nah- und Fernpunkt, also der Beginn und das Ende der Schärfentiefe, markieren lediglich die Entfernungen, in denen Motive gerade noch akzeptabel scharf erscheinen. Die höchste Schärfe findet man dazwischen – im Nahbereich genau in der Mitte zwischen Nah- und Fernpunkt, während die Schärfenebene bei größeren Entfernungen immer näher an den Nahpunkt rückt.

Am einfachsten ist die Schärfentiefe nutzbar, wenn sich die am schärfsten abzubildenden Details in einer mittleren Entfernung befinden. Bei einem Portrait stellen Sie beispielsweise auf die Augen scharf und wählen die Blende so, dass die Nasenspitze davor und die Ohren dahinter ebenfalls noch hinreichend scharf abgebildet werden, der einige Meter entfernte Hintergrund dagegen in Unschärfe verschwimmt. In der Street Photography wählen Sie für spontane Schnappschüsse aus der Hüfte die Entfernung, aus der Sie typischerweise auslösen, und vergrößern die Schärfentiefe durch Abblenden, um ein scharfes Bild sicherzustellen. Haben Sie es dagegen mit zwei Motiven in unterschiedlicher Entfernung zu tun, empfiehlt es sich nicht, den Nah- beziehungsweise Fernpunkt auf diese zu legen. Ihre Motive wären dann nur gerade noch akzeptabel scharf, während sich in der Entfernung, in der das Objektiv mit maximaler Schärfe abbilden würde, möglicherweise gar nichts befindet.

Je weiter beide Motive von Ihnen entfernt sind, desto ratsamer ist es, auf das vordere Motiv zu fokussieren, denn Sie gewinnen damit vorne mehr Schärfe, als Sie hinten verlieren – was Sie durch etwas stärkeres Abblenden kompensieren können.

Maximale Schärfentiefe – das Optimum?

Die populäre hyperfokale Fokussierung ist nicht das Allheilmittel, als das sie oft gepriesen wird. Wenn Sie auf die sogenannte hyperfokale Distanz scharfstellen, die wie die Schärfentiefe selbst von der Brennweite, der Blende und der geforderten Schärfe abhängt, dann erstreckt sich die Schärfenzone von der Hälfte dieser Distanz bis unendlich. Die Schärfentiefe erreicht damit ihr Maximum. Bei kurzen Brennweiten und einer Blende von 8 bis 16 lässt sich so eine scharfe Abbildung von wenigen Metern bis unendlich sicherstellen – darauf beruhten die Fixfokus-Objektive von Kompaktkameras vor dem Siegeszug des Autofokus.

In der Landschaftsfotografie kann die hyperfokale Fokussierung nützlich sein, wenn sich die Schärfenzone vom Vordergrund bis zum Horizont erstrecken soll, aber sie ist selten mehr als ein Notbehelf. In vielen Fällen ist die Schärfe im Unendlichen gar nicht so wichtig und eine Vorverlegung der Fokussierung kann dann die Schärfe wirklich bildwichtiger Motive vergrößern. Wenn es dagegen keine wichtigen Motive im Vordergrund gibt, wird es umgekehrt sinnvoller sein, auf Unendlich scharfzustellen.

Ein alternativer Ansatz zur Betrachtung der Schärfentiefe

In den 1990er Jahren entwickelte Harold Merklinger einen alternativen Ansatz zur Betrachtung der Schärfentiefe, den er in einer Serie von Artikeln im „Shutterbug“-Magazin beschrieb. Die traditionelle Sicht auf die Schärfentiefe dreht sich um das Bild und die Schärfe der Abbildung. Merklinger drehte diese Sichtweise um und betrachtete statt der Schärfe des Bildes die Auflösung im Gegenstandsbereich. Wie es sich herausstellte, sind die Berechnungen dazu viel einfacher als die Formeln für die Schärfentiefe; außerdem muss dafür nicht die Sensorgröße bekannt sein und genau genommen nicht einmal die Brennweite.

Man kann sich die Auflösung eines Fotos so veranschaulichen, dass vom Objektiv ein Abtaststrahl ausgeht; der Durchmesser dieses Strahls, mit dem er auf ein Motiv trifft, ist die Größe der aufgelösten Details. Der einfachste Fall ist die Fokussierung auf unendlich: Der Abtaststrahl ist dann fokussiert wie ein Laserstrahl und hat den Durchmesser der Eintrittspupille (also Brennweite, geteilt durch Blendenwert). Unabhängig von der Entfernung, also von der Frontlinse bis unendlich, werden Details von der Größe der Eintrittspupille aufgelöst.

Fokussieren Sie dagegen auf eine bestimmte Entfernung, so nimmt der Abtaststrahl die Form eines Doppelkegels an. Vom Durchmesser der Eintrittspupille an der Frontlinse läuft er auf einen Punkt – und damit die maximale Auflösung – in der fokussierten Entfernung zu, um sich dahinter wieder zu verbreitern. Die Berechnung der Auflösung in einer bestimmten Entfernung ergibt sich dann aus einem simplen Dreisatz. Der Ausgangspunkt ist stets die Eintrittspupille, die man nicht unbedingt aus Brennweite und Blendenwert berechnen muss – Sie können sie auch einfach abschätzen, indem Sie vorne in das Objektiv schauen, nachdem Sie bei einer SLR mit der Abblendtaste oder bei einer spiegellosen Kamera durch halbes Durchdrücken des Auslösers auf die gewählte Blende abgeblendet haben.

Ein alternativer Ansatz von Harold Merklinger

Die Berechnungen nach Harold Merklingers Methode sind insbesondere dann nützlich, wenn es weniger um Schärfe als um die Unschärfe geht. Ein Schärfentiefenrechner gibt an, in welchem Entfernungsbereich das Objektiv scharf abbildet, aber die oft ebenso wichtige Frage, wie unscharf die Abbildung außerhalb der Schärfenzone ist, beantwortet er nicht.

- Wenn Sie beispielsweise mit einem 100-mm-Objektiv eine Person in 2 Meter Entfernung aufnehmen wollen und eine 10 cm große Schrift im 10 Meter entfernten Hintergrund nicht mehr aufgelöst werden soll:

- muss sich der Abtaststrahl in den 8 Metern zwischen 2 und 10 Meter auf mehr als 10 cm erweitern.

- Die Eintrittspupille muss daher 2 Meter x 10 cm / 8 Meter = 2,5 cm betragen und

- Sie müssen die Blende auf mehr als 100 mm / 2,5 cm = 4 öffnen.

Wenn Sie dagegen ein weit entferntes Motiv durch einen Maschendrahtzaun fotografieren müssen – wiederum mit einem 100-mm-Objektiv –, sollten die Maschen unscharf und damit unsichtbar sein. Bei einer Maschenweite von 1 cm wäre eine Eintrittspupille von knapp 2 cm hinreichend, sodass bei Blende 5,6 (100 mm / 5,6 = 1,8 cm) bereits die gewünschte Unschärfe erreicht wird.

Gegenüber den klassischen Schärfentiefenberechnungen ist Merklingers Ansatz pragmatischer – er kümmert sich nicht um die Bildschärfe als solche, sondern darum, ob bestimmte bildwichtige Details überhaupt aufgelöst werden. Je nach der fotografischen Aufgabe, die Sie bewältigen wollen, wird einer der beiden Ansätze zielführender sein, aber sie können sich auch gut ergänzen.

Beitrage Teilen