Steve McCurry (*1950)

© Pia WernerBereits seit über 30 Jahren bereist Steve McCurry die Welt – immer auf der Suche nach ganz besonderen Details und Stimmungen, die anderen verborgen bleiben.

Geboren wurde McCurry am 23. April 1950 in Philadelphia, Pennsylvania. Der amerikanische Magnum-Fotograf arbeitete nach dem Filmstudium in Philadelphia zunächst als Fotograf für eine Lokalzeitung und als Freelancer, bevor er erstmals nach Indien reiste. Er erkundete den Subkontinent mit wenig mehr als einer Tasche voller Kleidung und Filmen. Nach einigen Monaten brachte ihn seine Reise nach Pakistan. Dort traf er in einem kleinen Dorf eine Gruppe von Flüchtlingen aus Afghanistan, die ihn wiederum über die Grenze in ihr Land schmuggelten. Gerade zu diesem Zeitpunkt schlossen die russischen Invasoren die Grenzen des Landes für westliche Journalisten.

Der Weg bis zur Bildikone "Das afghanische Mädchen"

McCurry bewegte sich in traditioneller Kleidung, mit Vollbart und verwitterten Gesichtszügen. Schließlich gelang es ihm, die pakistanische Grenze zu überqueren – den Film eingenäht in die eigene Kleidung. McCurrys Bilder gehörten zu den ersten, die der Welt die Brutalität der russischen Invasion zeigten.

Seitdem hat er auf sechs Kontinenten und in zahlreichen Ländern fotografiert. Sein Werk umfasst Konflikte, verschwindende Kulturen, alte Traditionen und zeitgenössische Kultur. Dabei spiegelt sich in seinen Bildern immer auch Humanität wieder, die auch sein berühmtes Bild des "Afghanischen Mädchens" zu einem so starken Bild gemacht hat. Dieses Portrait, das er 1985 an der Grenze zu Pakistan für National Geographic fotografierte, zählt zu den Foto-Ikonen des 20. Jahrhunderts. Außerdem erhielt McCurry einige der renommiertesten Auszeichnungen, darunter die Robert Capa Goldmedaille, der National Press Photographers Award und wiederholt den ersten Preis des World Press Photo Contest.

Im exklusiven fM-Interview sprach der Magnum-Star im Dezember 2015 in Berlin mit uns über seine Fotoikonen, Kriegsfotos und seinen 2015 erschienen Indien-Bildband.

Steve McCurry beim Interview-Termin im Dezember 2015.

Foto: © Manfred ZollnerfotoMAGAZIN: Im Vorwort zu Ihrem Indien-Bildband heißt es, Sie hätten „die Seele Indiens“ fotografiert ...

Steve McCurry: ... Das klingt anmaßend!

fotoMAGAZIN: Was zeichnet für Sie denn diese „Seele Indiens“ aus?

Steve McCurry: Wenn ich an meine beste Zeit in Indien denke, dann erinnere ich mich, wie ich in einem Zug sitze und mit Mitreisenden in philosophische Diskussionen gerate. Dort treffen ganz unterschiedliche Denkweisen aufeinander: die hinduistische, die islamische, die christliche. Die Hindus mit all ihren Gottheiten haben bei mir einen tiefen Eindruck hinterlassen. Es gibt noch immer ein stark ausgeprägtes Kastensystem in Indien. Das erscheint so bizarr. Wir haben alle unsere Kasten – meist ökonomischer Art – aber dort entscheidet deine Geburt darüber, ob du „unrein“ bist oder nicht.

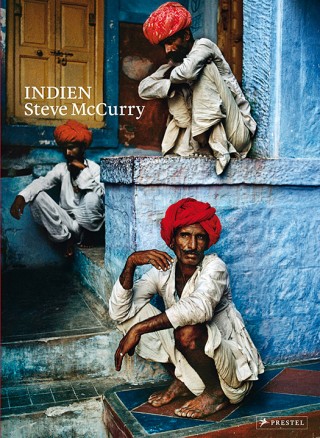

Bei über 30 Indien-Besuchen hat der Magnum-Fotograf mit Sinn für zeitlose Bildikonen die Gesichter des Landes in leuchtenden Farben festgehalten. Von Individuum und Gesellschaft in einer Nation zwischen mystisch-religiöser Vergangenheit und chaotisch-wilder Gegenwart, wobei der Schwerpunkt von McCurrys Betrachtungen eher im klassischen Indienbild liegt. Ein beeindruckendes XXL-Meisterwerk aus einem facettenreichen Land voll schriller Gegensätze! (Prestel, 49,95 Euro)

@ PrestelfotoMAGAZIN: Im Zeitalter der Globalisierung überschreiten die Konsumkultur, das Fernsehen und das Internet Ländergrenzen und die Welt wird uniformer. Sie haben Indien viele Male bereist: Wie stark hat sich das Land verändert?

Steve McCurry: Es gibt dort sicher noch eine ausgeprägte Kultur und Identität, doch mit dem Internet und der Möglichkeit des Reisens verändert sich heute für immer mehr Menschen etwas. Plötzlich tragen alle die gleiche Kleidung. Heute erscheint selbst der Turban altmodisch. Die jungen Leute wollen lieber hip und cool wirken.

„Früher machten alle beim Holi-Fest aus kulturellen Gründen mit. Heute glotzen alle nur noch. Es ist eine große Show geworden!“

Steve McCurry, Fotograf und Fotojournalist

fotoMAGAZIN: Umgekehrt wird das indische Holi-Farbenfest mittlerweile auch von der Jugend im Westen gefeiert.

Steve McCurry: In diesem Jahr bin ich für einen Tag zu einem Holi-Fest nach Indien geflogen. Mindestens 50 Prozent der Zuschauer dort waren Touristen und Fotografen, die meisten davon Inder. Früher machten die Leute bei Holi aus kulturellen Gründen mit. Jetzt glotzen alle nur noch – ob mit oder ohne Kamera.

fotoMAGAZIN: Wann hat sich dieses Fest derart verändert?

Steve McCurry: Als ich dort vor zwanzig Jahren zum ersten Mal fotografierte, war es bereits etwas touristisch. Holi war jedoch noch wild und authentisch. Bei meinem Besuch in diesem Jahr erschien mir das alles mehr wie eine große Show.

fotoMAGAZIN: Das gleiche Phänomen gibt es doch bei den Sadhus, den „Heiligen Männern“: Sie performen heute für die Touristen. Sehen Sie hier die Gefahr, dass Brauchtum zum klischeehaften Stereotyp verkümmert?

Steve McCurry: Ein Ereignis verändert sich dadurch. Traditionell würde ein Sadhu seine Anhänger empfangen. Es gibt ein Ritual, bei dem sie seit hunderten Jahren ihren Segen bekommen. Jetzt wollen ihn die Leute einfach nur noch fotografieren. Der Sadhu reagiert und sagt: ‚Dafür musst du mir Geld geben.‘ Und die Kultur wird korrumpiert.

fotoMAGAZIN: Bei Ihren Bildern erkennt der Betrachter, dass Sie nach Authentischem Ausschau halten. Fotografen wie Jimmy Nelson hingegen inszenieren einen Ethno-Look. Werden uns dabei Stereotypen als authentisch präsentiert?

Steve McCurry: Als Fotokünstler kannst du machen, was du willst, wenn du es als deine künstlerische Interpretation präsentierst. Du kannst jedoch nicht zu den Massai gehen, theatralische Bilder inszenieren und diesen Leuten erklären, dass sich ein Schal viel toller als Kopfschmuck machen würde als am Hals. Dem Massai ist das zwar egal, er wird dafür bezahlt zu posen. Die Fotos verlieren jedoch ihre Authentizität und zeigen eine romantisierte Version der Realität, eine Scheinrealität. Wenn du jemanden portraitieren möchtest, solltest du ihn so fotografieren, wie er ist.

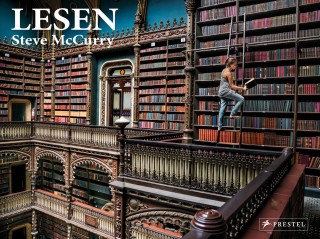

Für seinen Bildband „Lesen“ hat McCurry bewegende Aufnahmen von Lesenden quer durch alle Weltkulturen zusammengestellt. Lesenden mit Büchern und Tageszeitungen an öffentlichen Plätzen. Menschen, die gänzlich in eine Story vertieft im Flugzeug, am Straßenrand oder irgendwo an einem schattigen Plätzchen abtauchen. (Prestel, 29,95 Euro)

© PrestelfotoMAGAZIN: Vor zwei Jahren hatten Sie in Hamburg eine Ausstellung unter dem Titel „Überwältigt vom Leben“. Fühlen Sie sich wirklich überwältigt vom Leben?

Steve McCurry: Nein! Ich bin zwar lieber überwältigt als gelangweilt und man sollte so wertvolle Erfahrungen sammeln wie man kann, damit das Leben bedeutungsvoll wird. "Überwältigt" klingt allerdings so, als ob mir alles zu viel war. So fühlte ich mich nie.

fotoMAGAZIN: Sie haben mal einen Flugzeugabsturz überlebt. Haben Sie Ihr Leben danach verändert?

Steve McCurry: Nur kurzzeitig. Du lernst, wie fragil das Leben ist. Es kann sich jeden Augenblick alles radikal verändern, doch normalerweise fällst du danach schnell zurück in deine alte Routine.

fotoMAGAZIN: Denken Sie noch öfter an den Absturz?

Steve McCurry: Sicher, dieser Absturz war eine heftige Erfahrung. Ich dachte, dass ich sterben würde. Wir waren zu zweit – ich und der Pilot –, unser Flugzeug überschlug sich, doch wir überlebten. Der Unfall passierte an einem Februartag in den slowenischen Bergen.

„Es lohnt sich nicht, für das Foto eines kämpfenden Kriegers zu sterben.“

Steve McCurry, Fotograf und Fotojournalist

fotoMAGAZIN: In der britischen Presse wurde mal zitiert, Sie bekämen einen Adrenalinschub, wenn Sie in gefährlichen Situationen seien. Ist dieses Zitat wirklich korrekt?

Steve McCurry: Das habe ich sicher nicht so gesagt. Ich habe zwar in Krisengebieten fotografiert. In Afghanistan war ich bei den Mudschaheddin, doch ich fühle mich nicht zum Kampfgesehen hingezogen. Ich war nie der Ansicht, dass es sich lohnt, für das Foto eines kämpfenden Kriegers zu sterben. Das Zitat klingt so, als ob es keine Rolle spielt, auf welcher Seite du bist: Es wird gekämpft und du willst dort sein, um dieses Macho-Geballer zu zeigen. Wenn ich mal in solche Situationen geraten bin, war ich total verängstigt.

fotoMAGAZIN: Sie sind so viel auf Reisen. Was bedeutet Ihnen der Begriff „Heimat“?

Steve McCurry: Meine Heimat ist dort, wo meine Sachen, meine Bilder und meine Klamotten sind. Ich habe ein Apartment in New York. Ich mag den Gedanken, dass mein Zuhause eine Art Ausgangsbasis ist. Hier sind meine Freunde und meine Familie. Ich bleibe allerdings weniger als vier Monate im Jahr in New York.

fotoMAGAZIN: Sie haben Bildikonen wie das "Afghanische Mädchen" fotografiert. Heute müssen Sie immer wieder über Aufnahmen sprechen, die weit in der Vergangenheit liegen. Nervt Sie das mittlerweile?

Steve McCurry: Es freut mich, dass ich ein paar bekannte Bilder habe, die man bewundert. Mit dem "Afghanischen Mädchen" ist das wie mit dem Portrait von Che Guevara. Jeder kennt das Foto. Es ist Teil des öffentlichen Bewusstseins. Wie viele dieser Bilder gibt es auf der Welt? Nicht mehr als fünf bis zehn. Wir Fotografen wollen doch alle, dass man unsere Bilder sieht und mag. Wenn es später tatsächlich in meinem Nachruf heißen sollte "Er hat das Bild des ‚Afghanischen Mädchens’ fotografiert", dann ist das schon in Ordnung.

fotoMAGAZIN: Sie haben mal das Portraitieren auf die Kommunikation beim Blickkontakt reduziert und nennen das den "geteilten Moment der Aufmerksamkeit" ...

Steve McCurry: Wenn ich jemanden portraitieren möchte, macht das bei mir nur Sinn, wenn er direkt in meine Kamera blickt. Es erschiene mir eigenartig, ihn zu bitten, woanders hinzuschauen. Es gibt und gab aber natürlich Portraitisten wie Arnold Newman oder Karsh, die Leute toll im Profil fotografierten. Ich bin da minimalistischer und mag einfach den Blickkontakt.

fotoMAGAZIN: Wie wichtig ist es Ihnen, beim Fotografieren Empathie zu zeigen?

Steve McCurry: Ich halte nach positiven Menschen Ausschau. Es gibt einen Fotografen, dessen Namen ich hier nicht nennen werde, der ausschließlich groteske Leute fotografiert.

fotoMAGAZIN: Bruce Gilden?

Steve McCurry: Das haben Sie jetzt gesagt (grinst). Die Portraitierten müssen bei mir auch nicht unbedingt attraktiv aussehen. Sie können durchaus alt sein oder beispielsweise etwas an sich haben, das uns etwas über ihre Humanität erzählt. Vielleicht geht es mir genau darum. Ich würde es hassen, wenn meine Bilder auf jemand herabschauten. Soll ich wirklich derjenige sein, der mit seinem Bild sagt: Schau wie unattraktiv du bist?

fotoMAGAZIN: Welche Einflüsse Ihrer Erziehung erkennen Sie heute in Ihrem Werk?

Steve McCurry: Wir alle reagieren auf ganz unterschiedliche Dinge. Vielleicht gibt es da persönliche Nöte und Entbehrungen, die man durchlebt hat.

fotoMAGAZIN: Verbinden Sie derlei Erinnerungen mit Ihrer Kindheit?

Steve McCurry: Meine Mutter starb, als ich acht Jahre alt war. Das erschien mir normal, weil ich es nicht anders kannte. Aber es war natürlich nicht normal, denn meine Freunde hatten Mütter.

fotoMAGAZIN: Ist es möglich, dass Sie früh lernen mussten, sich gegenüber anderen zu öffnen, nachdem Ihre Mutter nicht mehr lebte?

Steve McCurry: Ich habe da nie nachgeforscht, aber von Anfang an war ich viel draußen mit Freunden. Ich war ständig weg. Nicht, weil ich mich mit meinen beiden Schwestern oder meinem Vater schlecht verstanden hätte. Es machte mir einfach mehr Spaß, unterwegs zu sein.

fotoMAGAZIN: Kommt daher Ihr Verlangen, heute ständig unterwegs zu sein?

Steve McCurry: Vielleicht. Seit ich so zwischen fünf bis zehn Jahre alt war, war ich immer auf Achse. Und im Alter von 16 Jahren bekam ich dann gleich mein erstes Auto.

________________________________

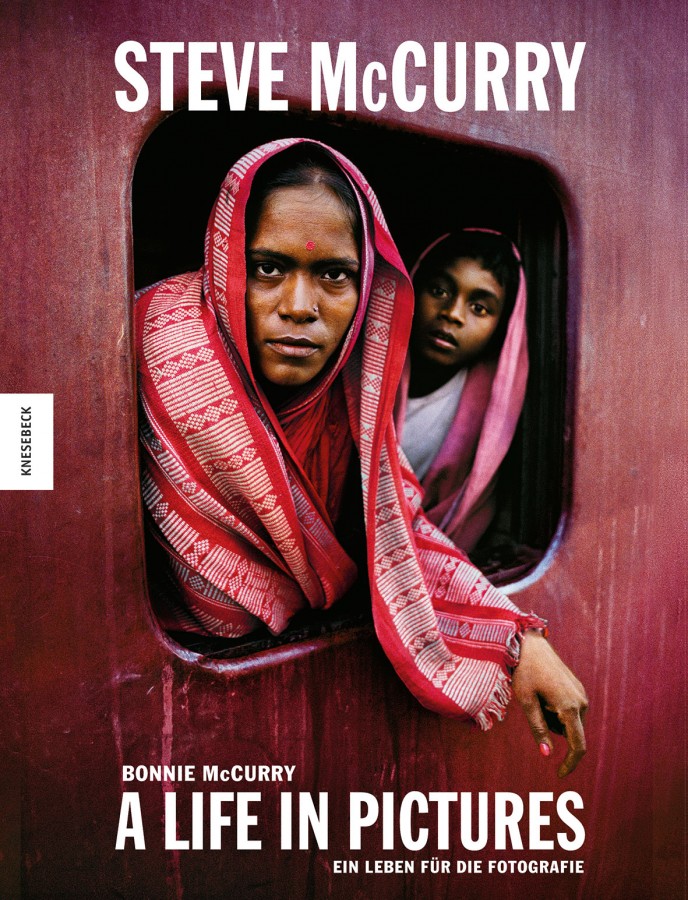

Der Bildband zu McCurrys Leben

Seine Schwester Bonnie hat die besten Arbeiten aus vier Jahrzehnten vereint und stellt wichtige Stationen seiner Karriere vor. "A Live in Pictures" ist ein visuelles Tagebuch, das von Begegnungen, Schicksalsschlägen und dem Alltag eines Globetrotters berichtet.

Das Buch umfasst frühe Aufnahmen aus den USA der 1950er-Jahre über den Krieg in Afghanistan, die Überschwemmungen in Indien, die Anschläge auf das World Trade Center in New York bis zum Genozid in Kambodscha und viele mehr. Nach dem „Photoshop-Skandal“ der jüngeren Vergangenheit zeigt uns McCurry hier, welch genialer Bildermacher er war und ist.

> Steve McCurry "A Life in Pictures", Knesebeck, 75 Euro

Der aktuellste Bildband "Animals"

Menschen und Tiere haben je nach Gegend, Kultur und Zeit ganz unterschiedliche Beziehungen zueinander. In seinem Bildband "Animals“ verdeutlicht Fotograf Steve McCurry unter anderem diese verschiedenen Beziehungen.

Zwar ist McCurry gar kein Tierfotograf im eigentlichen Sinne, sondern ein Reise- und Straßenfotograf, doch hat er auf seinen weltweiten Exkursionen oft auch das Zusammenleben von Mensch und Tier festgehalten. Von Designer-Hunden aus Beverly Hills über Rennpferde auf einem Dach in Hongkong bis zu Elefanten in Thailand – die Bilder dieser Sammlung führen durch ferne Länder und entlegene Gegenden.

> Steve McCurry "Animals", Taschen, 50 Euro

Steve McCurry. Geboren am 23. April 1950 in Philadelphia. Arbeitete nach einem Filmstudium zunächst als Fotograf für eine Lokalzeitung und als Freelancer, bevor er erstmals nach Indien reiste. Er berichtet weltweit aus Kriegs- und Krisengebieten. Seit 1986 ist McCurry Mitglied der Fotografenvereinigung Magnum.

Die empfehlenswerte Dokumentation über den Fotografen "Die Farben von Liebe und Krieg", finden Sie bis zum 31.7.2023 in der Arte-Mediathek.

Beitrage Teilen