Erfolg als Deutscher in New York? Vier Fotografen berichten, wie sie sich ihren großen Traum verwirklicht haben und in der Metropole einen Neuanfang wagten.

Foto: © Getty Images/TzidoEin Beitrag von Tom Seymour

Ein alter nationaler Mythos preist die Vereinigten Staaten bekanntlich als das „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“. Die Fotografie war lange ein probater Imageträger, der die Identität dieser Nation im In- und Ausland präsentiert hat. Kaliforniens zerklüftete Küsten, die sanften Bergketten der Sierra Nevada oder die New Yorker Skyline sind noch immer Sehnsuchtsorte vieler Fotografen. Ambitionierte Bildermacher drängt es, in die Fußstapfen von Walker Evans, Robert Frank, Garry Winogrand oder Stephen Shore zu treten – berühmte Bildermacher, deren Werke die USA zu dem Land gemacht haben, das jeder ablichten wollte.

Auch für deutsche Fotografen war die Zugkraft des „Amerikanischen Traums“ lange groß. Der Fotokünstler Thomas Struth erhielt 1977, im Alter von 23 Jahren, ein Stipendium für New York. „Ich ging nach New York mit einem klaren Plan“, berichtet er. „Dort wollte ich die Straßen fotografieren und hoffte, dass sie mir ihr Wesen offenbaren.“ Seine Erfahrungen in der Stadt hätten sein Leben verändert, meint der Künstler im fotoMAGAZIN-Interview. „In den ersten zwei Wochen konnte ich kaum sprechen. Ich war dermaßen schockiert.“ Struths Bilder von Manhattan haben schließlich die Karriere eines der weltweit bekanntesten konzeptionellen Fotografen begründet.

Berühmte deutsche Fotografen in den USA

Der Becher-Schüler Struth war nur einer von vielen deutschen Bildermachern, die den Weg in die USA suchten. Große Fotografen haben Deutschland zu Beginn des Zweiten Weltkriegs den Rücken gekehrt; Ellen Auerbach (1906-2004) zog 1940 in die USA, Erwin Blumenfeld (1897-1969) emigrierte 1941 nach New York, wo er für die amerikanische „Vogue“ fotografierte. Auch Alfred Eisenstaedt, der wie Blumenfeld und Auerbach jüdischer Abstammung war, floh aus Nazi-Deutschland in die US-Metropole. In New York arbeitete der Fotojournalist für die Zeitschrift „Life“, die mehr als 90 seiner Reportagen als Titelgeschichten abdruckte.

Horst P. Horst (1906-1999) machte Amerika 1937 zu seiner Heimat, nachdem er in Europa Cecil Beaton und Coco Chanel kennengelernt hatte. Eine zeitgenössische Ikone ist der Magnum-Fotojournalist Thomas Hoepker (*1936), der seine fotografische Laufbahn beim „Stern“ begann und Mitte der 1960er-Jahre nach Amerika zog.

Welche Erfahrungen machen deutsche Fotografen, die heute ihren „Amerikanischen Träumen“ folgen?

„Mein Weg nach New York begann mit einer ganz simplen Idee“, erzählt Martin Schoeller, der am Berliner Lette-Verein Fotografie studiert hat und seit 1993 in New York lebt. „Ich dachte, ich sollte für jemanden arbeiten, dessen Arbeit ich bewundere. Auf meiner Liste waren Irving Penn, Annie Leibovitz und Steven Meisel. Sie alle lebten in New York. Also sagte ich mir: Du musst nach New York gehen und für diese Leute arbeiten.

„Im Gegensatz zu Deutschland gibt es in hier eine Menge kreativer Freiheit.“

Martin Schoeller (*1968 in München)

Schoeller, der in Frankfurt aufgewachsen ist, fühlte sich in seiner Wahlheimat gleich zu Hause. „Ich habe mich sofort in die Stadt verliebt“, berichtet er. „Ich fand sie richtig aufregend – die ganze Energie, die schiere Größe, die Vielfalt in dieser Stadt. Hier gibt es so viele Dinge, die man tun und erkunden kann.“

„Amerika ist ein verrücktes Land voller Extreme.“

Martin Schoeller

Nach acht Monaten in New York bekam Schoeller einen Job als dritter Assistent bei einem Annie-Leibovitz-Shooting. „Ich habe so viel und schnell gelernt, als ich mit ihrem Team arbeitete. Das war sehr intensiv, aber eine unglaubliche Erfahrung“, sagt er. „In dieser Dimension gibt es das in Deutschland nicht. Deshalb schauen viele erfolgreiche Menschen nach Amerika. Einige der berühmtesten Künstler, Schauspieler, Musiker verlassen Deutschland, um in den Vereinigten Staaten zu leben.“ Das präge die Arbeit in der Stadt, glaubt Schoeller.

„Ich habe festgestellt, dass dir die amerikanischen Fotoindustrie die Freiheit lässt, mit großen Konzepten und wilden Ideen aufzuwarten“, erzählt er. „Im Gegensatz zu Deutschland gibt es hier eine Menge kreativer Freiheit. In den USA denken die Leute in etwas größeren Dimensionen. Die Kulturszene ist hier innovativer.“

Porträt des US-Künstlers Jeff Koons.

Martin Schoeller hat es sich zur Aufgabe gemacht, die amerikanische Gesellschaft zu porträtieren. Seit 1999 arbeitet er unter anderem für die renommierte Zeitschrift „The New Yorker“. „Amerika ist ein verrücktes Land voller Extreme“, sagt er. „Die Kultur hier ist riesig und die Menschen beschäftigen sich mit allen möglichen Dingen. Das mag tragisch oder schön sein, aber es ist immer großartig zu fotografieren.“

––––––––––––––––

Nina Welch-Kling (*1965 in Schweinfurt) entdeckte ihre Liebe zur Fotografie mit Mitte 40, nachdem sie davor Fotos als Vorlagen für Gemälde verwendet hatte. Heute ist sie eine exzellente Straßenfotografin, die in New York vorzugsweise in Midtown, Chinatown und auf der Staten Island Ferry nach Motiven sucht.

„Das Studentenleben in Chicago hat mir die Augen geöffnet.“ Nina Welch-Kling

Foto: © Hande GurdoganSie besuchte Amerika zum ersten Mal 1986, als sie sich am Art Institute of Chicago einschrieb. „Das Studentenleben in Chicago war aufregend und hat mir die Augen geöffnet“, erinnert sie sich. „Ich tauchte in eine viel facettenreichere Umgebung ein, als ich sie kannte." Welch-Kling lebt heute in New York. Doch obwohl die Schweinfurterin eine Familie in Amerika hat, zieht es sie immer noch nach Deutschland und in die deutsche Fotoszene. „Bis vor kurzem hatte ich kaum professionelle Verbindungen in Europa, aber ich habe versucht, ein Netzwerk außerhalb der USA aufzubauen. Wenn sich mir die Gelegenheit bietet, Arbeiten für eine europäische Ausstellung einzureichen, ergreife ich diese.“

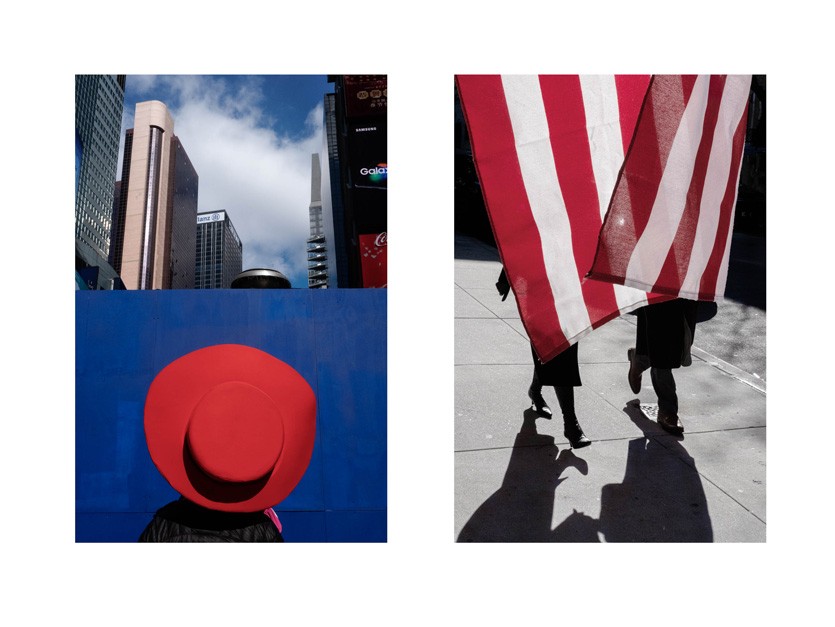

„Mich interessiert die tägliche Routine der Menschen“, sagt Nina Welch-Kling. „Der Schritt auf die Straße ist wie ein Schritt ins Open-Air-Theater des Alltags.“ Das Diptychon stammt aus ihrem neuen Bildband „Duologues“ (Kehrer Verlag).

Foto: © Nina Welch-Kling„Es ist immer eine besondere Ehre, meine Fotos in Deutschland zu zeigen“, sagt sie. „Vor kurzem hatte ich Bilder in der Gruppenausstellung „Porträts – Hellerau“ in Dresden und konnte mit meiner stolzen Mutter zur Eröffnung kommen. Es ist etwas ganz Besonderes, durch die Fotografie verschiedene Teile meines Lebens zusammenzubringen.“

––––––––––––

Renate Aller wurde in Deutschland geboren und lebt seit 1999 in New York. „Ich bin mit meinem Mann von London in die Lower East Side nach New York gezogen“, erzählt sie.

„New York erlaubt es dir, ein Weltbürger zu sein.“

Renate Aller

„Wir wohnten im ehemaligen Atelier von Mark Rothko. Es fühlte sich an wie der Traum eines jeden jungen Europäers, in ein Loft mitten in der New Yorker Innenstadt mit einem alten Lastenaufzug zu kommen und dort an langen Arbeitstischen spätabends mit anderen Künstlern, Schriftstellern und Freunden zu dinieren.“ Seitdem hat Aller mit ihren Fotografien Karriere gemacht. Gerade zeigte das New York Historical Society Museum eine Einzelausstellung ihrer Fotografien unter dem Titel „Sidewalk 6‘ apart in NYC“. Ein gleichnamiges Fotobuch erscheint im Kehrer Verlag. „Ich hätte in meinen kühnsten Träumen nicht gedacht, dass ich einmal eine Einzelausstellung in einem New Yorker Museum bekommen würde“, sagt sie. Arbeiten der Fotokünstlerin befinden sich heute unter anderem in den Sammlungen der National Gallery of Art, Washington D.C., der Yale University Art Gallery in Connecticut und der Hamburger Kunsthalle.

„Atlantic Ocean, USA 2010“ und „Grey Glacier, Patagonia, Chile, 2019“ aus dem Bildband „The Space Between Memory and Expectation“ (Kehrer Verlag).

Fotos: © Renate AllerDeutschland bleibt noch immer in Renate Allers Gedanken. „Die Pandemie hat das Reisen erschwert und ich vermisse meine deutschen Freunde und Künstlerkollegen“, sagt sie. „Ich vermisse die ausgedehnten Spaziergänge an der norddeutschen Küste und das ganz besondere Licht dort.“ Sie definiert sich heute jedoch als Weltbürgerin. „New York erlaubt es einem, genau das zu sein“, sagt sie. Aller glaubt, dass die New Yorker Mentalität es ihr ermöglicht hat, eine vielstimmige fotografische Sprache zu entwickeln. Doch zunächst begann alles in London. „Ich habe festgestellt, dass man an deutschen Fotoschulen ermutigt wird, bei einem Professor zu arbeiten und dessen Stil zu adaptieren“, sagt sie.

„Während meines Studiums in London entdeckte ich die Arbeiten der New Yorker Künstlerin Lorna Simpson, deren Multimedia-Installationen zu den ersten gehörten, die ich gesehen habe. Dann bekam ich mit Robin Klassnik von der Matt‘s Gallery in London meinen persönlichen Tutor. Er hat mir geholfen, die ‚Sprache‘ der Kunst lesen zu lernen und zugleich meine eigene zu entwickeln.“ Diese Entwicklung setzte sich auf der anderen Seite des Atlantiks fort. „Die amerikanischen Institutionen haben mir vertraut und es mir ermöglicht, Werke für den öffentlichen Raum zu schaffen, die auf die Besonderheiten der physischen, kulturellen und soziologischen Bedingungen dieser Orte reagieren“, sagt sie. „Das ist ein wichtiger Teil meiner Arbeit geworden.“

––––––––––––––––

„Eine Aufnahme der Skyline von Manhattan hat in mir den Wunsch geweckt, nach Amerika zu reisen“, erzählt Horst Hamann, der heute international bekannte Mannheimer „Street Photographer“, der 1979 als junger Mann nach New York zog. „Im Grunde hat mich also die Fotografie nach New York gelockt. Der Sound von Frank Sinatra und diese schönen Bilder genügten, um mich losziehen zu lassen.“ Hamann kaufte sich ein One Way-Ticket in die Stadt. „Das war ein ganz wichtiger Moment in meinem Leben“, sagt er. Der Deutsche hat in New York Pionierarbeit bei der Entwicklung eines neuen Stils der Straßenfotografie mit seiner Panoramakamera geleistet.

„Meine erste Wohnung war wie eine Knastzelle.“

Horst Hamann

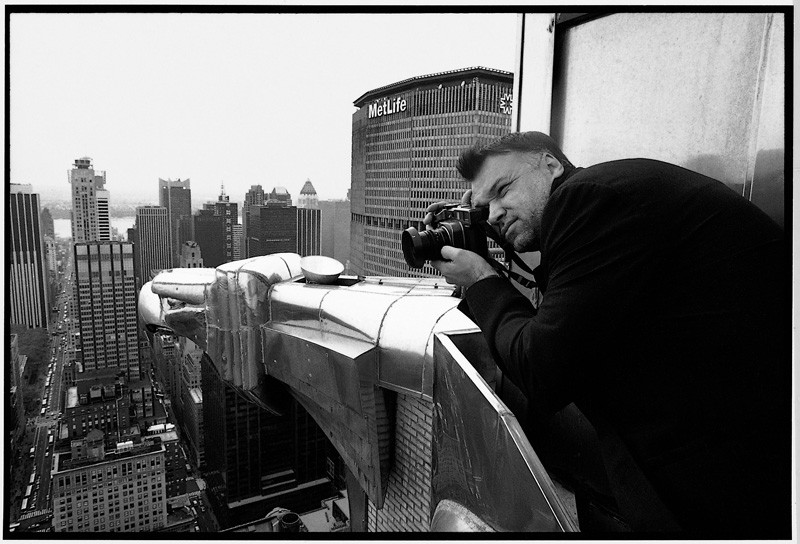

Der Mannheimer Hors Hamann hat New York mit einer 6 x 7-Panoramakamera von Linhof erobert.

Foto: © Horst HamannSeine „New York Vertical“-Aufnahmen wurden im New Yorker Stadtmuseum ausgestellt und Hamann war der erste deutsche Fotograf, der dort eine Einzelausstellung erhalten hat.

Bevor er sich in der Stadt einen Namen machen konnte, hatte Hamann allerdings mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. „Meine erste Wohnung war wie eine Knastzelle“, sagt er. „Dort hatte ich keine Dusche, nur ein kleines Waschbecken. Im Diner um die Ecke suchte ich mir das billigste Essen auf der Speisekarte. In den ersten Monaten rannte ich durch die Stadt, hörte die Songs der Sex Pistols auf meinem „Walkman“ und verwendete mein Münzgeld, um jene Fotografen in der Stadt anzurufen, deren Arbeit ich bereits in Deutschland bewundert hatte.“ Hier in der Stadt wollte auch er Karriere machen. „Mich hat mal jemand gefragt: Wärst du lieber ein kleiner Fisch in einem großen Teich oder ein großer Fisch in einem kleinen Becken? Dieses Bild ist mir immer im Gedächtnis geblieben. Ich wollte es in dieser Stadt schaffen. Und ich bin froh, dass ich mich nicht habe unterkriegen lassen.“

Die deutsche Fotoszene neigt nach Hamanns Ansicht noch immer dazu, jeden sofort in eine Schublade zu stecken. „Wenn du hier ein Gebäude fotografierst, wird dir jemand erzählen, dass du nur ein Architekturfotograf bist. Wenn du eine Frau ablichtest, bist du der Modefotograf. Ich hasse dieses Schablonen-Denken. In New York musst du alles gleichzeitig sein. Dort gibt es immer noch diese Idee der unendlichen Möglichkeiten. Genau das liebe ich.“

Horst Hamann ist 2009 aus privaten Gründen wieder zurück nach Deutschland gezogen. „New York war ein großes Geschenk für mich“, sagt er rückblickend. „Es fühlt sich so an, als hätte sich mein ‚Amerikanischer Traum‘ erfüllt, also kann ich mich überhaupt nicht beschweren.“ Hamann meint, er werde sich nun wohl immer in erster Linie als New Yorker fühlen. „Ich habe einen großen Bissen aus dem Big Apple genommen“, sagt er. „Nun lebe ich in Deutschland und vermisse die Straßen von New York. Aber wenn ich dort alles nochmal von vorne anfangen müsste, würde ich wieder genau das Gleiche tun.“

Beitrage Teilen